06. イノベーション・アジリティ ~ イノベーションを起こさないリスクと起こすリスク

一時的な競争優位の連鎖的獲得のため、イノベーションが必要であるが、多くの企業でそのリスクを取れていない。イノベーションを起こさないリスクとはなにか、イノベーションを起こすリスクとはなにか。

本章ではそれらを紐解いていく。

企業存続 ~ イノベーションを起こさない企業のリスク

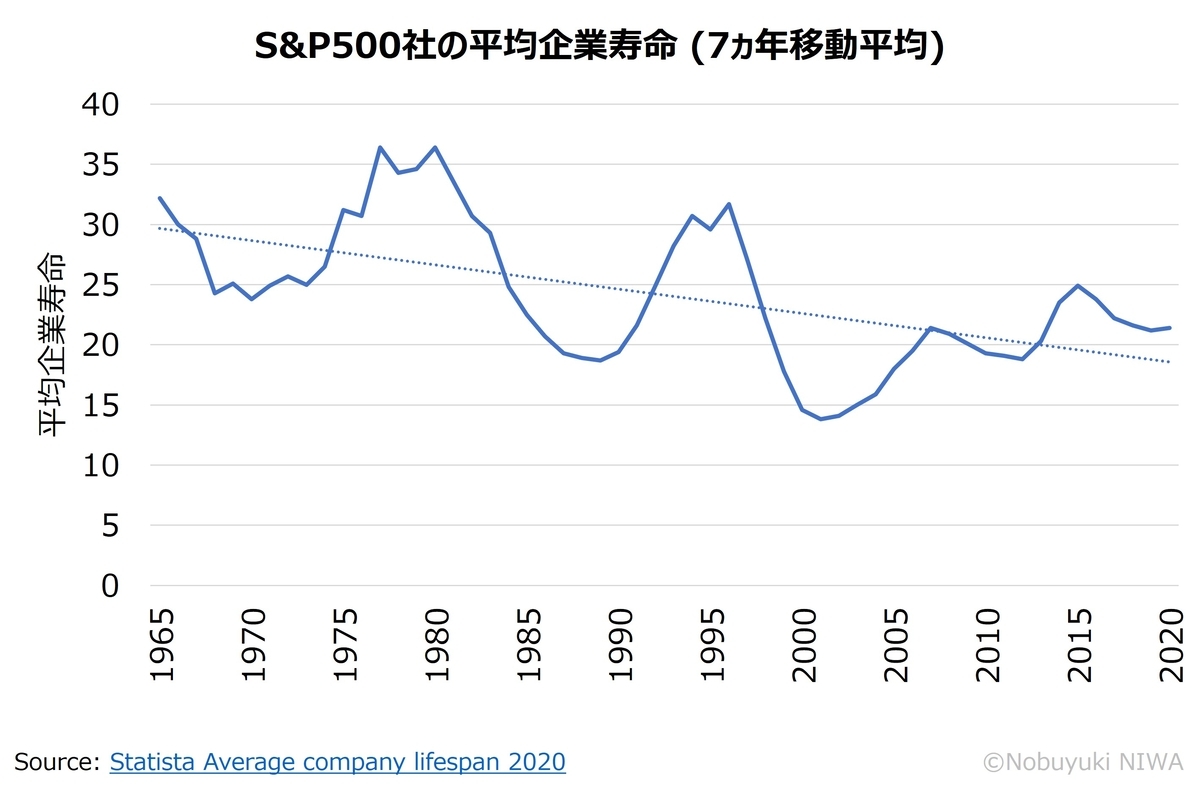

1960年から1970年代ごろまで、S&P500社に選定された企業の平均寿命は30年前後でした。すなわち、変化が緩やかで単純な予測できる未来に対して、一度、競争優位を確立できれば、長期にわたり、企業として生存することが可能でした。

しかし、2010年から2020年代ごろ、すなわち、より変化が速く複雑な予測できない未来になるにつれ、企業寿命は20年前後と短くなってきました。

S&P500社に選定された企業ですら、イノベーションを起こし続けられないと企業淘汰のリスクが高まる時代になっています。

新規事業化 ~ イノベーションを起こす企業のリスク

一方、アビームコンサルティングの調査によると、新規事業を興した場合の成功率は、事業化にもっていくまでに半分以下となり、累積黒字化は7%、中核事業化に至っては3%となります。

すなわち、大な時間とコストをかけてもこの低い成功率が、イノベーションの最大のリスク要因になっています。

コンピテンシー・トラップ ~ イノベーション・リスクが取れない罠

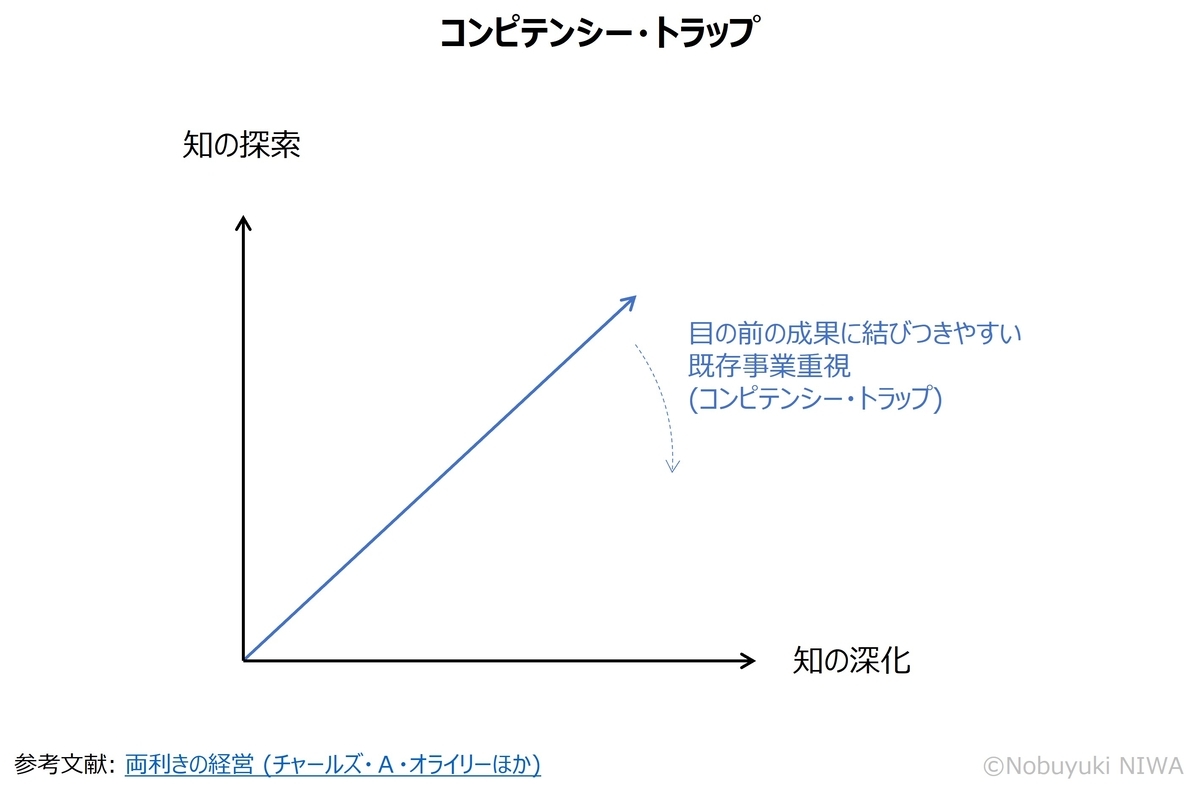

そのような状況で、特に収益柱となる主要な既存事業を持っている企業にとっては、現在バイアス(直近得られる利益を将来得られるより大きな利益よりも過大評価する傾向)によって、長期的な企業存続リスクより短期的なイノベーションによる事業化リスクとコストを過大評価してしまい、成果が不確実な“知の探索”よりも、目の前の成果に結びつきやすい“知の深化”を重要視する、いわゆるコンピテンシー・トラップにはまってしまいます。

コンピテンシー・トラップ対策 ~ 異なる能力の使い分け

コンピテンシー・トラップを回避するには、知の探索、知の深化の特性を理解し、組織・個人で必要な能力を使い分けることがポイントになります。

知の探索は、中長期を見据え、不確実性の中でリスクをとり新規事業のタネを探索することが求められます。そこで必要な能力は、ビジョンを示し、失敗を恐れず、失敗から学びメンバーを導くリーダーシップになります。

一方、知の深化は、既存事業に対して知を徹底的に深堀し、何度も活用して磨きこみ、収益につなげる必要があります。そこで必要な能力は、失敗を回避するマネジメントになります。

これらの異なる能力を理解し、組織または個人で使いく分けることが大切になります。

イノベーション・アジリティの事例 ~ 富士フイルムとコダック

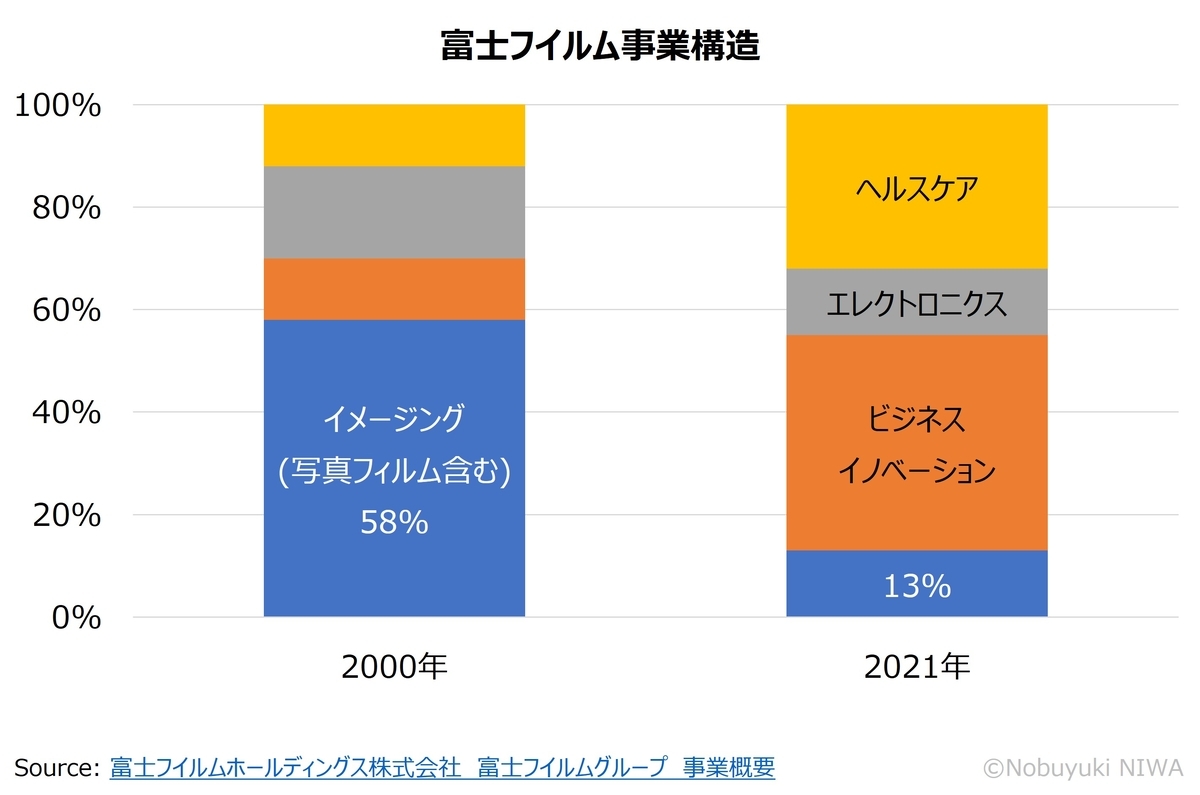

具体的な両利きの経営の成功事例と失敗事例を同じカラーフィルムを主要な事業としていた1888年創業のイーストマン・コダックと1934年創業の富士フイルムで見ていきたいと思います。

両者とも写真フィルムをメイン事業とし、X線フィルムなど関連事業も手掛けていました。また、2000年の売上高はコダックが140憶ドルに対し、富士フイルムが1.4兆円とほど同規模でした。

しかし、デジタル・カメラの急速な普及により、主力のカラーフィルムの世界需要は2000年をピークに5年で半減するスピードで減少していきました。

このコアビジネス消失という熾烈な状況下で、コダックは知の深化に、富士フイルムは知の探索に活路を見出そうとしていました。

すなわち、コダックは、自社の中核となる強みはブランドとマーケティングと定義し、多角化よりコアである画像処理に集中しました。結果、事業再配置に失敗し、急激に売上高・利益を失い、2012年、破産法申請に至りました。

一方、富士フイルムは、古森CEOの指揮のものと、知の探索を通じ、自社技術を新しい製品・サービスに応用しました。結果、事業再配置に成功し、結果、2020年には売上高を2.2兆円(+59%)を達成しました。

まとめ ~ コンピテンシー・トラップを乗り越えるために

イノベーションを起こすにはその成功率から大きなリスクがあります。一方、イノベーションをためらうと中長期的な企業淘汰のリスクにさらされます。

両利きの経営を行うには、既存事業に対する失敗しないマネジメントと新規事業に対するリスクをとるリーダーシップの使い分けが大切になります。

次章ではプロセス・アジリティとダイナミック・リソース・アロケーションの課題と対策を深堀したいと思います。

05. 目指すべき働き方の全体像 ~予測できない未来に対するアジリティ

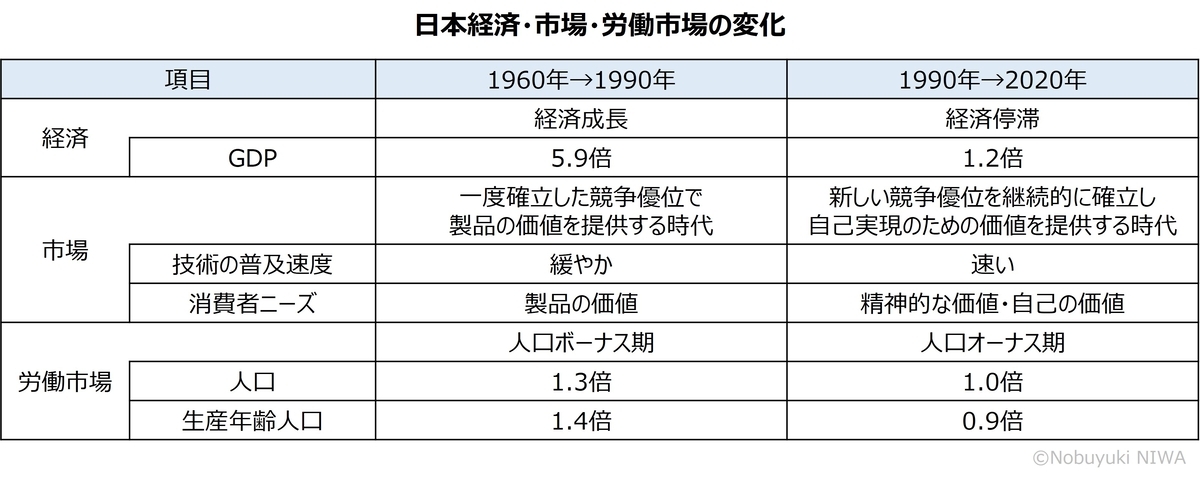

質の高いモノづくりを行う日本の職人気質と労働力確保と技術継承のための労働慣行は、1990年までの変化が緩やかで単純な“予測できる未来”にはフィットし、経済成長を成し遂げた。一方、変化が速く複雑な“予測できない未来”への対応力が低下し、結果、経済の停滞を招いた。

本章では、予測できない未来にどのように対応するか、そのために必要なアジリティ(敏捷性)とは何かを紐解いていく。

日本企業の課題 ~ 職人気質と労働慣行が阻む予測できない未来への対応力

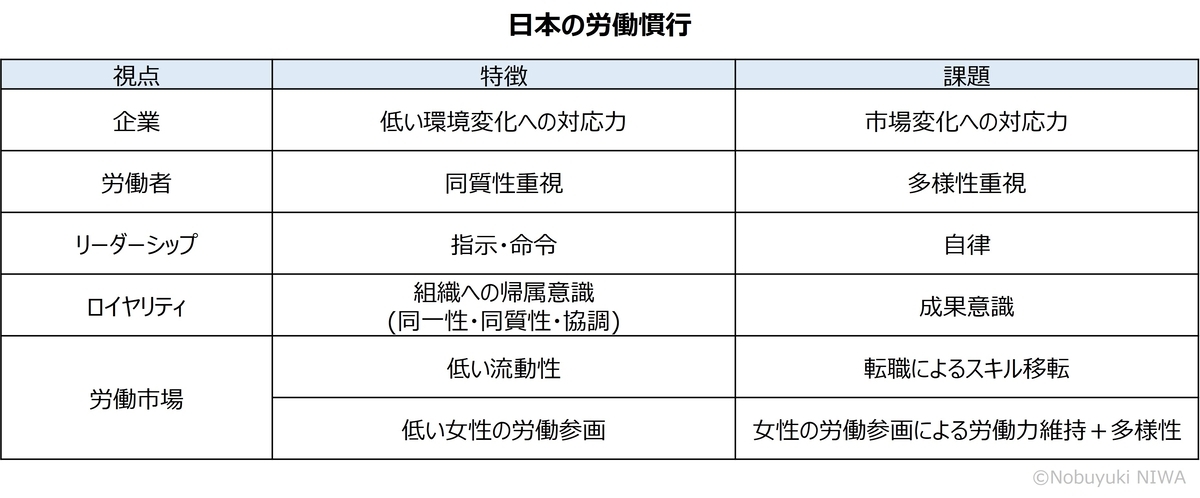

日本の品質の高いモノづくりを行う職人気質という労働観と終身雇用や年功序列に代表される日本の労働慣行は、変化が緩やかで単純な時代には機能した一方、現状維持という慣性が働き、イノベーションの低迷を招き、結果、経済停滞へとつながってしまった。

一方で、アメリカ企業は神との契約に基づく効率を重視する労働観と成果主義・実力主義を基本とする労働慣行は、競争による成果を第1とし、継続的なイノベーションと経済成長を実現しています。

目指すべき働き方 ~ 予測できない未来への備え

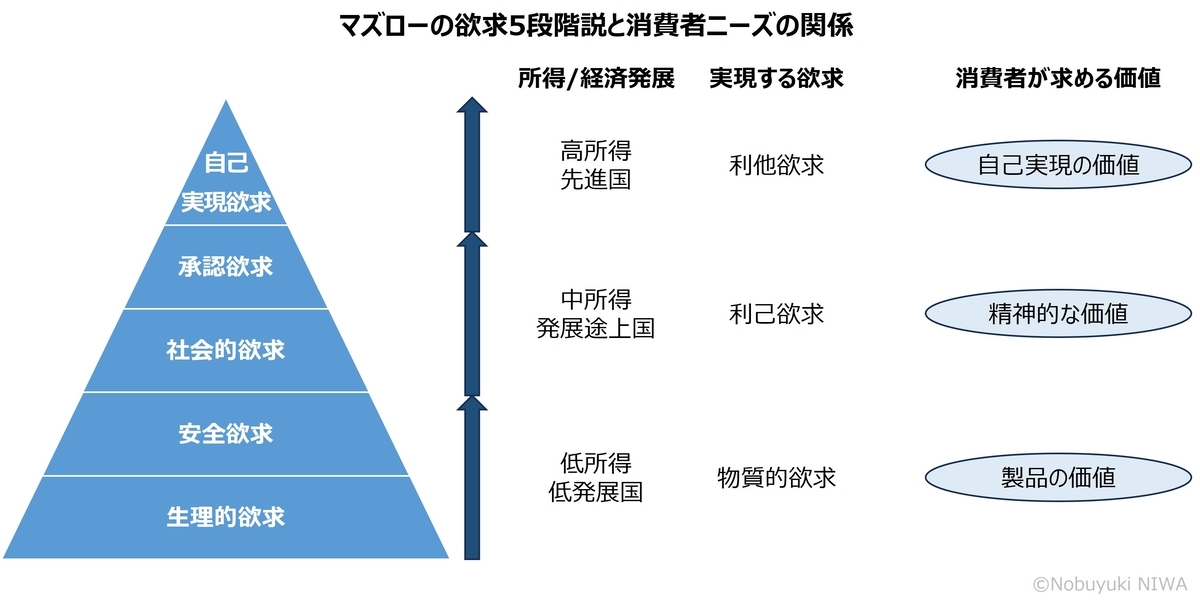

第2章で見てきたよう、過去の技術の普及速度が緩やかで製品の価値を求める時代は、変化が緩やかで単純で未来が予測できる時代でした。

そのような時代においては、一度獲得した競争優位を長期間、維持することが可能でした。

しかし、現在は技術の普及速度が速まり、精神的な価値・自己実現の価値を求める時代、変化が速く複雑で未来を予測できない時代になりました。

競争優位もすぐに陳腐化してしまいます。

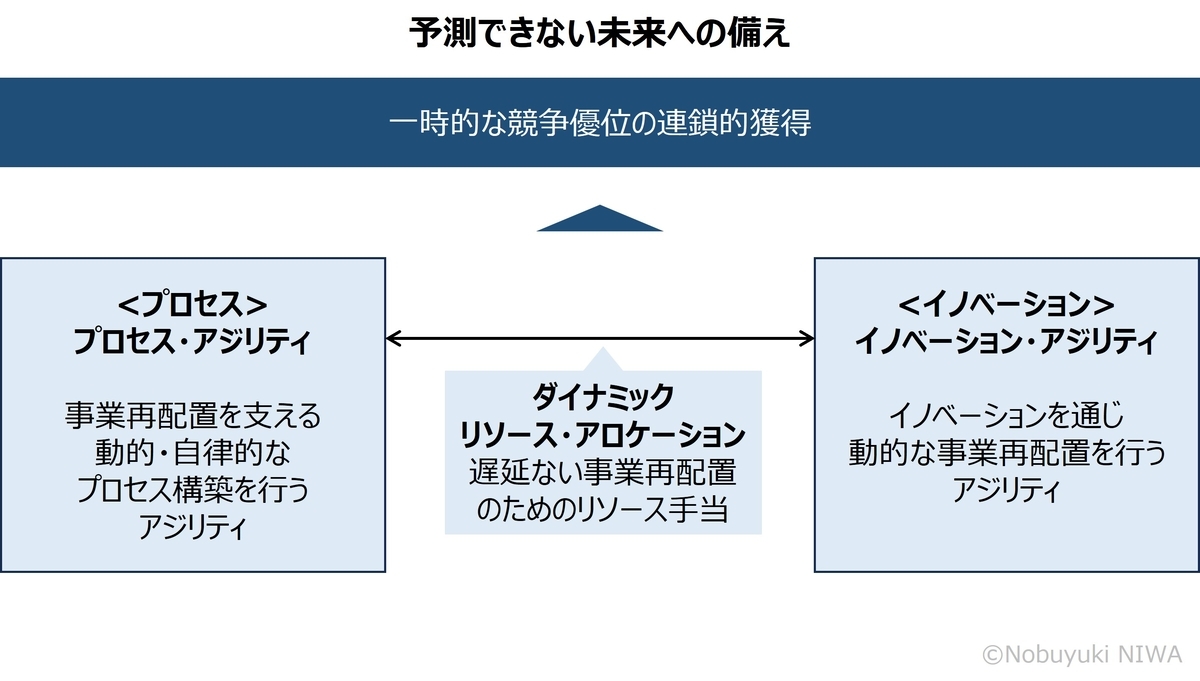

そのような時代においては、短い一時的な競争優位を連鎖的に獲得し続ける必要があります。

この“一時的な競争優位の連鎖的獲得”確保するためには、イノベーションとプロセスのアジリティを高め、それを有機的に結びつけるダイナミック・リソース・アロケーションが必要であります。

具体的には

1. イノベーション・アジリティ

イノベーションを通じ動的な事業再配置を行う

2. プロセス・アジリティ

事業再配置を支える動的・自律的なプロセス構築を行う

3. ダイナミック・リソース・アロケーション

遅延ない事業再配置のためにリソースの手当をおこなう

単にイノベーションへの投資や、業務改革を通じたプロセス構築だけでなく、事業運営の母体となる“リソース”を軸にこれらを有機的に結びつけ、ダイナミックに運用していくことが大切になります。

イノベーション・アジリティ ~ イノベーションを通じた動的な事業再配置

イノベーション・アジリティとは、企業が知を探索・知の深化を通じ、動的に事業を再配置する能力のことです。これを実現するには、以下の2つのアプローチをバランスよく推進する“両利きの経営”が重要です。

知の探索

既存の知と新たに探索した知を組み合わせ、非連続型イノベーションによる革新性追求し、新しい事業機会を見出す

知の深化

既存事業の“知”を深堀し、漸進型イノベーションによる効率性・生産性向上を通じ収益機会を見出す

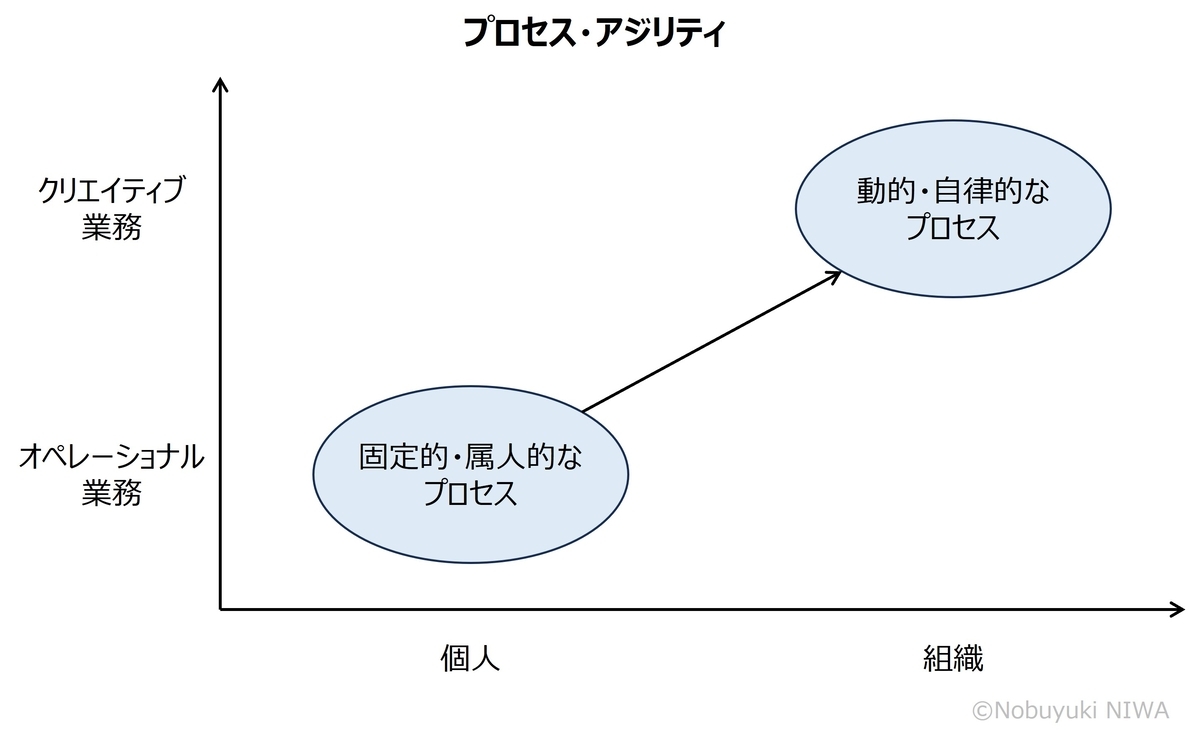

プロセス・アジリティ ~ 事業再配置を支える動的・自律的なプロセス構築

イノベーションを起こすことは容易ではありません。イノベーションを起こすためには、知と知の新結合(new combination)が不可欠です。そのためには、社内外とのコミュニケーション・ネットワークを積極的に構築し、多様な知識や情報を共有・交換することができる組織的なプロセス設計が重要になります。

また、事業再配置に伴い、リソースを遅延なく再配置するためには、固定化・属人化したオペレーション業務を解消し、工数余力を確保しやすいプロセス設計が必要になります。

すなわち、イノベーション・アジリティを実現するには、オペレーショナルで固定的・属人的なプロセスから、クリエイティブで動的・自律的なプロセスへのシフトする必要があります。

そのためには、単なるBPR (Business Process Re-engineering)ではなく、組織から文化に至るまでの視点でプロセス全体のアジリティを高めることが重要になります。

ダイナミック・リソース・アロケーション ~ 遅延ない事業再配置のためのリソース手当

既存事業の強化・撤退や新規事業への参入・強化・撤退など、今までにないスピードで事業再配置を行う上で、リソースも遅延なく、再配置が必要です。

リソースを迅速に手配できなければ、事業の進捗は遅れてしまいます。タイミングを逃してしまうと、競合他社に先を越されたり、市場の変化に対応できなくなったりする可能性があります。

事業再配置を遅延なく実現するため、イノベーション・アジリティとプロセス・アジリティを有機的に結びつけ、動的にリソース手当を行う必要があります。

目指すべき働き方の事例 ~ Googleに見る予測できない未来に対するアジリティ

ここでは世界有数のイノベーション企業Googleでの予測できない未来に対するアジリティを、書籍“How Google Works”(エリック・シュミットほか)をもとに考察したいと思います。

一時的な競争優位の連鎖的獲得

Googleは、一時的な競争優位を連鎖的に獲得するために、柔軟でスピーディな開発・意思決定を行う組織づくりを重視しています。その方針のもと、巨大組織ではなく、多くの試行錯誤を行える組織を目指し、変化に迅速に対応できる体制を構築しています。

イノベーション・アジリティ

Googleがイノベーションを起こす上で大切にしているのは、経営者がリスクを取り、避けられない失敗に耐えられるだけの強靭な組織を作ることです。多くの企業がイノベーションのリスクテイクを恐れて新しい事業を起こせない中で、Googleは失敗を許容する文化を醸成し、常に新しい挑戦を続けています。

プロセス・アジリティ

Googleは、スピーディで動的・自律的なプロセスを重視しています。そのために様々な取り組みを行っています。

特に意思決定に関しては、

HiPPO(Highest-Paid Person’s Opinion)の意見は聞かない: 役職の高い人の意見に偏らず、データや事実に基づいて意思決定を行います。

単一の意思決定者: 複数の意思決定者がいると妥協案になりがちなので、単独の意思決定者に責任を持たせます。

議事録(決定内容・行動計画)の展開: 決定事項を48時間以内に共有し、実行に移せるようにします。

不要な会議には出席を断る: 効率的な時間活用のため、必要のない会議は極力削減します。

とびきり高性能のルータになれ: あらゆる情報を共有し、組織全体の知力を高めます。

コミュニケーション過剰にする: 密なコミュニケーションを図り、意思疎通を円滑にします。

ダイナミック・リソース・アロケーション

Googleでは、社員が仕事時間の20%を好きなプロジェクトに従事できる制度があります。いわゆる20%ルールです。これは新しいアイデアを生み出すことを奨励するとともに、工数余力を確保し、プロジェクトへの参画の自由度を維持しています。

すなわち、Googleは、イノベーションのための戦略から組織・プロセス・システム・文化・意思決定まで一貫して設計されています。

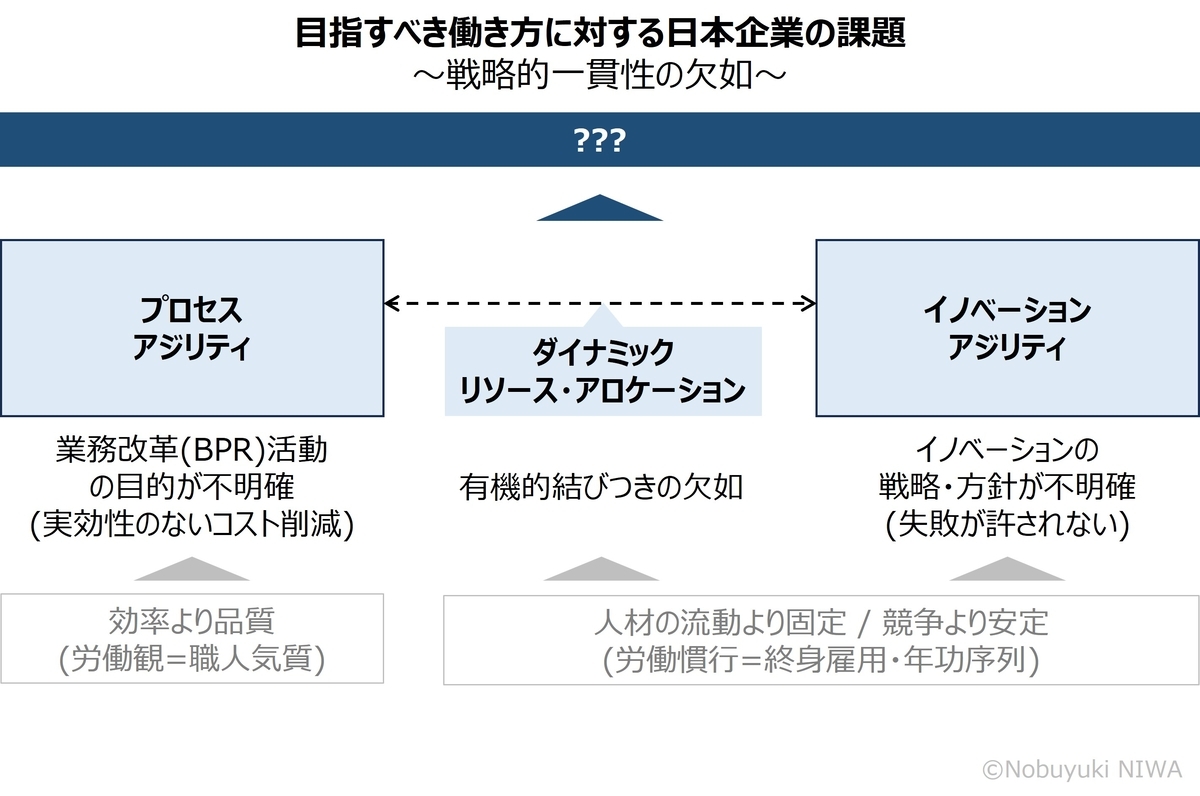

まとめ ~ 日本企業のイノベーションに対する戦略的一貫性の欠如

本章では予測できない未来に対応するためのアジリティ”について見てきました。

世界有数のイノベーション企業Googleでは、一時的な競争優位の連鎖的獲得のため、イノベーションの戦略から組織・プロセス・システム・文化・意思決定まで一貫して設計されています。

一方、多くの日本企業ではその一貫性がなく、失敗が許されない文化のもと、イノベーションの戦略・方針が不明確であったり、業務改革自体が実効性のないコスト削減に終始したりなど、明確な目的がなく、イノベーション・アジリティとプロセス・アジリティの有機的な結びつきが不十分です。

次章からは、それぞれのアジリティについて課題と対策の深堀をしていきます。

04: 日本のイノベーションへの取り組み ~ 経済とイノベーションの停滞

前章では、日本の労働慣行がいかに高度経済成長を支えたかを見てきました。

1990年以降、新しい競争優位を継続的に確立し自己実現のための価値を提供する時代に移りゆく中、日本の経済の停滞はイノベーション投資の停滞を招き、新しい競争優位を継続的に確立することが難しくなりました。

本章では、日本企業のイノベーション、特に売上サイドのプロダクトとコストサイドのプロセス・イノベーションについて、Oslo Manual 2018を参考にしながら研究開発投資とICT投資に焦点を当ててその原因を紐解いていきます。

分析の前提

イノベーションに関するデータの収集、報告及び利用のためのガイドライン(Oslo Manual)2018では、イノベーションとは

新しい又は改善されたプロダクト又はプロセス(又はそれの組合せ)であって、当該単位の以前のプロダクト又はプロセスとかなり異なり、かつ潜在的利用者に対して利用可能とされているもの(プロダクト)、又は当該単位により利用に付されているもの(プロセス)である

と定義されています。

また、

プロダクト・イノベーションとは、新しい又は改善された製品又はサービスであって、当該企業の以前の製品又はサービスとはかなり異なり、かつ市場に導入されているもの

プロセス・イノベーションとは、1つ以上のビジネス機能についての新しい又は改善されたビジネス・プロセスであって、当該企業の以前のビジネス・プロセスとはかなり異なり、かつ当該企業によって利用に付されているもの

と定義されています。

本章では、おもにOslo Manual2018を参考に、この売上サイドのイノベーション(プロダクト・イノベーション)を研究開発投資、コストサイドのイノベーション(プロセス・イノベーション)をICT投資で分析を行います。

はじめに ~ 低下し続ける日本の国際競争力

1990年、IMD世界競争力ランキングで1位だった日本は、以降、競争力を失い、その座を大きく後退しました。IMD世界競争力ランキングは、“経済状況”、“政府効率性”、“ビジネス効率性”、“インフラ”の4大分類とそれに属する小分類計20項目で評価されています。特に2014年には19位だったビジネス効率性は、2020年には55位と競争力ランキング低下の主要因の1つとなっています。

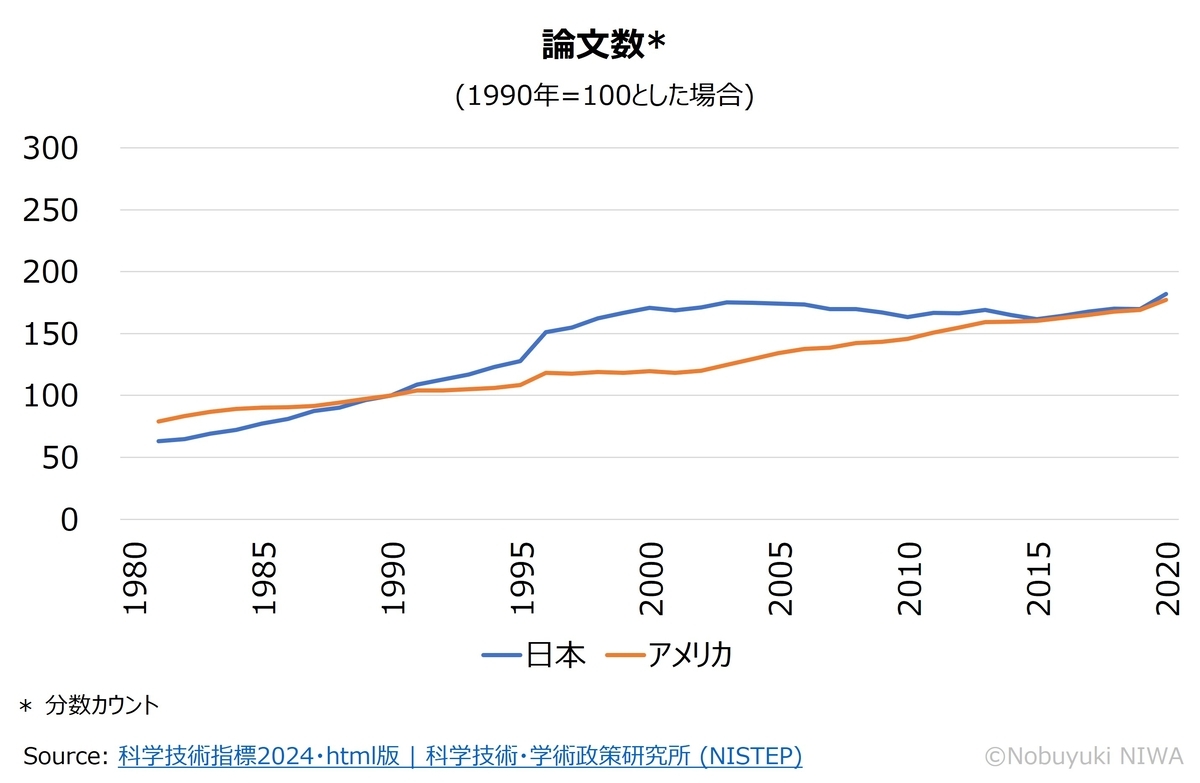

プロダクト・イノベーション ~ 伸び悩む研究開発投資とその成果

外向けのイノベーション(プロダクト・イノベーション)を研究開発投資とその成果の日米比較を軸に考察を行います。

研究開発のための投資として、研究者数は1980年よりアメリカと同等のペースで増加している。

対して研究開発費は、1990年まではアメリカをしのぐスピードで増加している一方、その後のペースは鈍化しています。

また、研究開発投資の成果である論文数、そのうち論文の質を表す引用論文数はともに、2000年頃までアメリカをしのぐペースであったものの、その後は停滞、減少へと転じてしまっています。

そして特許に至っては、1990年以降、横ばいから減少へと転じ、アメリカに大きく差をつけられる結果となっています。

研究開発期間やプロダクト・イノベーションの種類・インパクト、市場への浸透速度やそもそもの成功率などを考慮すると、その成果を単純比較することは困難ではあり、イノベーションの事例を列挙し数だけを単純比較することは適切ではないが、参考としてChatGPTがあげた1990年以降の日米のイノベーションを例示します。

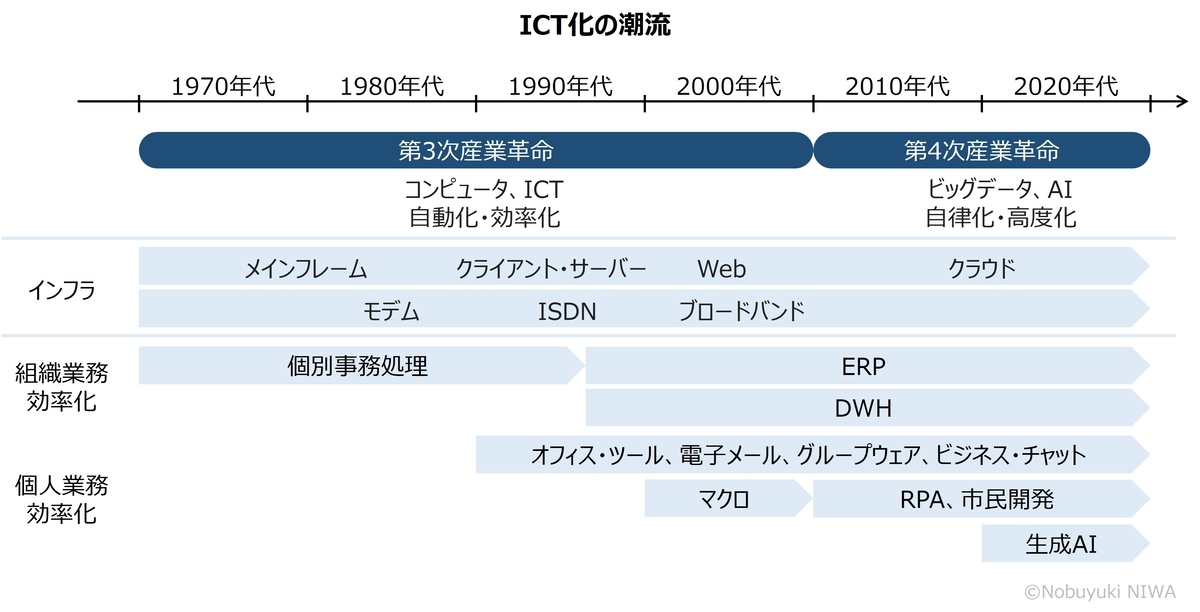

プロセス・イノベーション ~ ICT投資も生産性も上がらない日本

18世紀後半、蒸気機関の発明で始まった第1次産業革命は工場の機械化をもたらし、さらに19世紀後半からの第2次産業革命は電力、石油などの新たなエネルギー源と素材の活用で大量生産方式を確立させました。

1970年代から始まった第3次産業革命は、コンピュータとICTの普及により、情報処理能力が飛躍的に向上しました。ワープロや表計算ソフトなどのオフィスソフトウェアが普及し、事務作業の効率化に貢献しました。電子メールの普及により、コミュニケーション手段も大きく変化しました。

さらに2010年代からの第4次産業革命はビッグデータ、AIなどの技術革新が中心となっています。ビッグデータの活用により、高度な分析によるマーケティングや経営戦略の意思決定が行われるようになりました。また、AIによる業務の自動化が進み、これまで人間が行っていた知的労働の一部がAIに代替されるようになりました。

このように製造現場の効率化をもたらした第1次・第2次産業革命に続き、1970年代から始まった第3次・第4次産業革命はバックオフィスの効率化をもたらしました。

そのバックオフィスの効率化をもたらすICT投資に積極的だったのはアメリカです。

ドットコム・バブルを乗り越え、2020年のICT投資はGDPの成長をはるかにしのぐ1990年比、9.4倍となりました。

一方、日本の2020年のICT投資は、GDPの成長とほぼ同じの1990年比、1.8倍、2000年以降はほぼ横ばいという状況です。

この結果、仕事でITを使う頻度はOECD加盟26か国中20位と低迷している一方、定型業務の割合を示すRTI(Routine Task Intensity)は7位と高くなっています。

これは、非定型業務の割合が低いことを意味しています。

特にRTIのホワイトカラーでの日米差は顕著であり、日本の定型業務の割合が多いことは、分析などのクリエイティブ業務の割合が少ないことを意味し、ホワイトカラーの生産性の差が生じていることを暗示しています。

すなわち、ICT投資の差が、仕事でのITを使う頻度の差となり、生産性にも影響していることを意味しています。

まとめ ~ 低調な投資がもたらした低調な成果

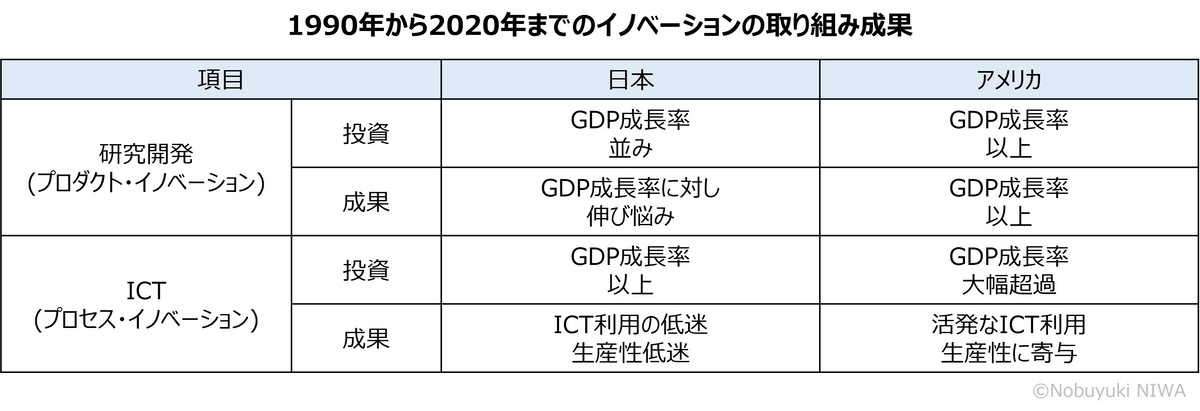

おもにイノベーションに関するデータの収集、報告及び利用のためのガイドラインOslo Manual2018を参考に、売上サイドのイノベーション(プロダクト・イノベーション)、コストサイドのイノベーション(プロセス・イノベーション)をそれぞれ、研究開発投資とICT投資をベースに日米比較を行いました。

特にその成果を定義し比較することは非常に困難ではあるが、論文・特許件数やRTI(定型業務の割合)で比較を行いました。

1990年から2020年までの30年間、アメリカはGDP成長率を超える研究開発投資とICT投資を行い、それに見合う成果を得ることができました。

一方、アメリカに比べ低調な日本の研究開発投資、ICT投資は、そのまま、成果も低調なものとなってしまった。

特にICT投資の差は生産性にも大きく影響してしまったと思われます。

次章では、今までの議論をもとに日本企業の課題と目指すべき働き方について検討していきたいと思います。

03: 日本の労働慣行 ~ 終身雇用と年功序列がもたらしたもの

高度経済成長期に確立した日本固有のメンバーシップ制という労働慣行は、一度確立した競争優位で製品の価値を提供する時代の長期的な経済成長を支える基盤として機能しました。

“終身雇用”、”年功序列“は、その象徴といえる制度です。

本章では、日本の労働慣行の成立の背景とその特徴をアメリカとの比較で紐解きます。

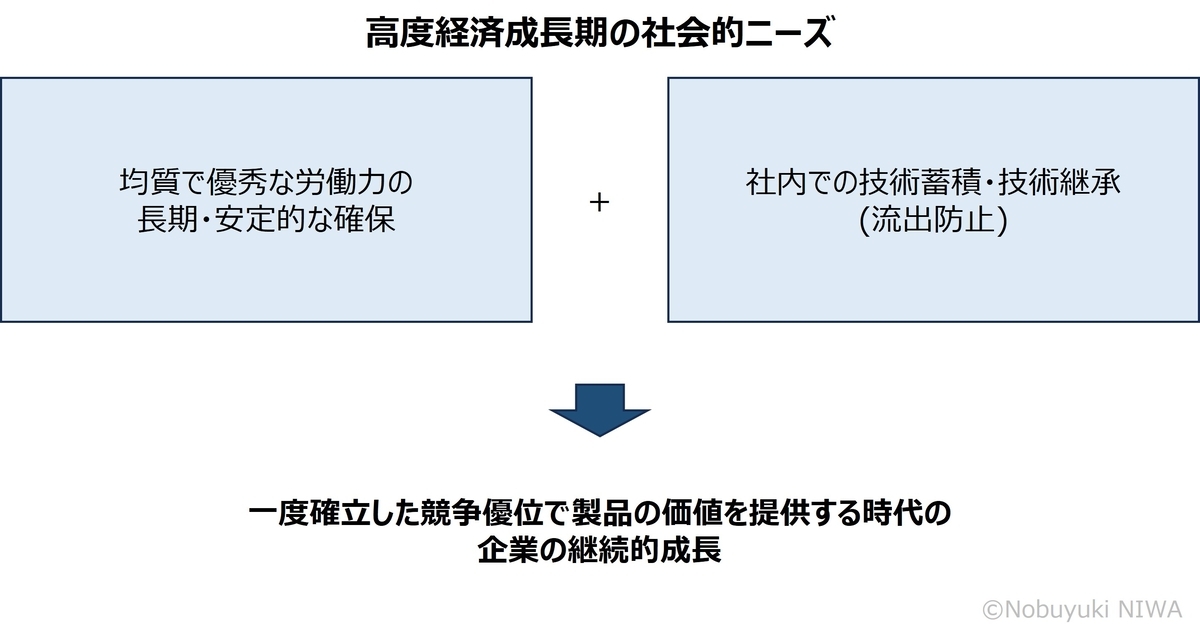

高度経済成長期の社会的ニーズ ~ 労働力確保と技術継承

一度確立した競争優位で製品の価値を提供する時代、人口ボーナス期の旺盛な需要と豊富な労働力で、高品質な製品を大量に生産することで成長を続けていました。

この時代、製品をいかに効率よく大量生産するかが、企業の成長に直結していたと言えるでしょう。

この大量生産を支えたのが、“金の卵”と称された均質で職人気質の優秀な労働力でした。その勤勉さが日本の製造業の競争力を高める原動力となりました。

その企業が成長し続けるためには、優秀な労働力を安定的に確保し、長期にわたって生産に従事してもらうことが不可欠でした。また、個人が習得した技術を社内に蓄積し、他社に流出させないための仕組みも必要とされました。これらのニーズに応える形で確立されたのが、終身雇用と年功序列を柱とする日本の労働慣行です。

高度経済成長期に成立した労働慣行 ~ 終身雇用と年功序列

“均質で優秀な労働力の長期・安定的な確保”と“社内での技術蓄積・技術継承”という社会的ニーズに応える形で確立されたのが、終身雇用と年功序列を柱とする日本の労働慣行です。

日本型労働慣行は、メンバーシップ型雇用と言われる職務内容や勤務地を限定せず、長期での育成を前提に新卒を一括採用します。

採用は終身雇用前提であり、不況期にレイオフ(解雇)を行うアメリカと違い、好況期には残業を前提に人員数を設計し、不況期にはその残業調整で雇用維持を図ります。

職務内容もメンバーシップ型とアメリカのジョブ型の違いを大きく受けます。

日本は、職務・勤務地・労働時間が限定されない、いわゆる“職務無限定性”であるのに対し、アメリカでは契約にもとづく職務を実施します。

また、評価・賃金もアメリカの成果主義に対し、日本は年功序列型となっています。

個人の成果が即、評価・賃金に直結するのではなく、“和”を尊重しながら、若いころの賃金を年齢とともに徐々に加算する賃金後払い制となっています。また、定年まで勤めあげることにより支給される退職金制度も年功序列を支える労働慣行として取り入れられました。

職務無限定性を支える制度 ~ 解雇権濫用法理と社会保障制度

とくに無限定性(職務・勤務地・労働時間の限定なし)は企業に有利な労働慣行であり、終身雇用を前提としながら、会社の判断で解雇や転勤・異動などが可能となり、従業員のみでなく、家族にも大きな負担をかけるものでした。

そこで労働者や家庭を支援する法制度なども整備されました。

例えば、労働契約法16条(解雇権濫用法理)は、会社による解雇の有効性を厳格な審査することにより、終身雇用を前提とした労働者の雇用維持を支援するよう整備されました。

また、転勤や異動に対し、専業主婦を前提とし家族単位で支援する配偶者を支援するため、税制の配偶者控除や、年金・健康保険の配偶者受給制度などが整備されました。

まとめ ~ 市場の変化速度への対応力の低い日本の労働慣行

終身雇用と年功序列は、高度経済成長期の日本において、企業の成長と労働者の安定に大きく貢献しました。職人気質を持った労働者と、彼らを長期的に育成し活用する企業の仕組みが、一度確立した競争優位で製品の価値を提供する時代、企業の継続的成長に大きく寄与しました。

一方、均質で指示通りに動くことを期待された結果、多様性や自律性を失い、また、転職による新しい産業へのスキル移転など、変化の激しい時代にはイノベーションの阻害要因ともなりました。

02: 高度経済成長から停滞へ ~ 市場・労働環境の変化から見えるもの

“東洋の奇跡”と呼ばれた日本の高度経済成長期。

1950年代から1990年代までの間、日本は急速な経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国としてその地位を確立しました。しかし、1990年代以降は“失われた30年”と呼ばれる停滞期に突入しました。

1960年から2020までの経済の変化を企業戦略や個別の事業環境といった要素を排し、市場(技術のスピードと消費者ニーズ)および労働環境という本質的な要因に対してどのように変化したのか、アメリカと比較しながら俯瞰し、経済発展の転換点を考察します。

経済成長 ~ 高度経済成長から経済停滞へ

1990年代まで、日本はアメリカをしのぐスピードで急速な経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国としての地位を確立しました。しかし、1990年代以降は経済が停滞し、世界第4位にまで順位を下げています。

1990年までの日本は“品質を重視する労働観”を基盤に、高い生産性を持つ製造業を中心に発展しました。自動車や電子機器などの分野では、製品の耐久性や信頼性が国際的に評価され、世界市場での競争力を確立しました。

一方でアメリカは、1990年以降においても持続的なGDP成長を遂げてきました。1960年代から1990年代にかけて、アメリカ経済は内需と外需のバランスを取りながら成長を続け、1990年以降もテクノロジーの進化を取り入れることで業務効率を高め、世界最大の経済大国としての地位を維持しています。

技術の普及速度 ~ 加速する競争優位性の陳腐化

1870年代に登場した電話は、アメリカの人口の25%への普及に35年を要しました。しかし1980年代に登場した携帯電話は普及にわずか13年しか要しませんでした。そして2007年に初代iPhoneが発売し、スマートフォンの時代が到来しました。

このように技術の普及速度が急速に加速する中で、競争優位性が持続しにくい状況が顕著になっています。新しい技術が市場に導入されるサイクルが短縮されることで、企業が一度確立した競争優位がすぐに陳腐化するリスクが増大しています。

特にICTに顕著に表れています。その要因の1つとして、集積回路のトランジスタ数が約2年ごとに倍増するという経験則であるムーアの法則が挙げられます。コンピュータの性能が指数関数的に向上することを意味するこの法則に従い、コンピュータ技術の進歩と普及が飛躍的に進みました。

そのような中、日本では、伝統的な製造業に重点が置かれ、新技術の普及が遅れがちな状況が続いています。これにより、競争優位を維持するどころか、新規参入者に市場シェアを奪われる例も見られます。

消費者ニーズ ~ 製品の価値から自己実現へ

1990年代以降、消費者ニーズが劇的に変化しました。その変化は、フィリップ・コトラーがマーケティング1.0から4.0で提唱しているよう物理的な製品価値から精神的価値、そして自己実現の価値へと進化する流れを辿っています。そして、この変化はアブラハム・マズローの欲求5段階説にも整合性がみられます。

1980年代ごろまで、消費者は生理的欲求や安全の欲求に対応する製品の物理的価値を求めていました。この時代は同じものを大量生産することによる価格での差別化からはじまり、次第に顧客ニーズに合わせた商品仕様でも差別化へと遷移していきます。

1990年代以降、経済の発展とともに消費者は社会的欲求や承認欲求を満たすために、ブランドを所有することで得られる精神的な価値を重視するようになりました。

その象徴が、製品を通じた自分の独自性を表現した1997年のAppleの広告“Think Different”ではないでしょうか。

そして2010年以降、消費者ニーズは”自己実現の価値”に焦点を当てるようになりました。これは、個人が製品やサービスを通じて自分らしさを表現したい、自己の存在価値を確立したいという欲求に基づいています。この段階では、製品やサービスが提供する「意味」や「使命感」が評価されるようになり、持続可能性や社会的責任が重要な購買基準となっています。

総人口/生産年齢人口 ~ 人口ボーナス期から人口オーナス期へ

アメリカで移民政策や一定の出生率の維持などにより人口・生産年齢人口(15歳~64歳)とも増加を続け、今後も伸び続けると予想されています。

一方、日本の総人口は2008年に減少へ転じ、生産年齢人口は1995年をピークに減少しています。

いわゆる増え続ける豊富な労働力と旺盛な消費が経済を支える人口ボーナス期から、労働力も消費も減少する人口オーナス期へと移行しました。

まとめ ~ 市場の変化と職人気質の相性に依存した日本の経済発展

人口ボーナス期が続き、”効率”を重視する労働観により、右肩上がりの経済成長を成し遂げているアメリカ。

一方、日本の状況はどうだったか。

技術の普及速度が比較的緩やかで製品に価値を見出していた1990年までの“一度確立した競争優位で製品の価値を提供する”時代には、品質にこだわる職人気質と豊富に供給される人口ボーナス期の労働力で経済成長を成し遂げた。

しかしながら、技術の普及速度が加速し、顧客ニーズも急激に変化した“新しい競争優位を継続的に確立し自己実現のための価値を提供する“時代には、人口オーナス期とも重なり、その競争力を失ってしまった。

市場の変化と品質にこだわる職人気質とのいわば相性が、労働人口にも影響されながら、日本の経済発展を左右した。

次章以降では、1990年までの経済成長を労働慣行視点で、また、1990年以降の経済停滞をアメリカとの比較を交え、イノベーション視点でさらに深堀していく。

01: 日本人の労働観 ~ 文化・宗教が育んだ職人気質

現代の働き方を考察する上で、その根底にある価値観、すなわち労働観を理解することは不可欠です。特に、この日本の労働観が高度経済成長と現在の経済停滞の原因の示唆を与えてくれます。

本章では、日本の“職人気質”と呼ばれる労働観を、西洋の労働観と比較しながら、その形成過程を紐解いていきます。

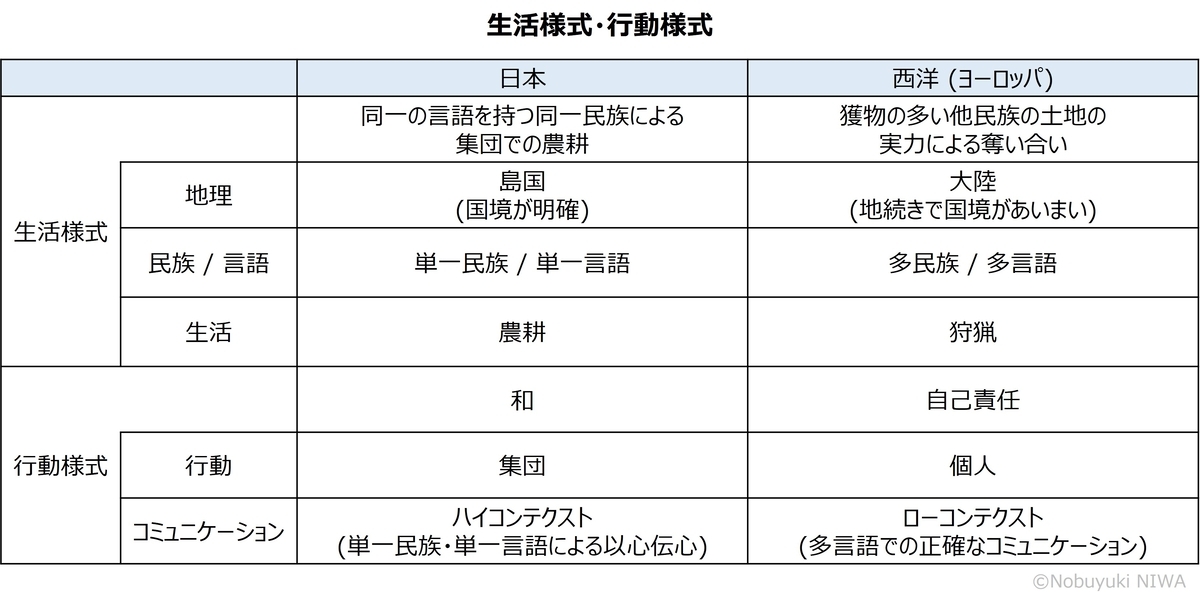

生活様式・行動様式 ~ 地理・民族・言語が育んだ“和”の精神

四方を海に囲まれた島国の日本は国境が明確であり、ほぼ単一民族が単一の言語での生活を行っていました。

また、雨が豊富な国土に弥生時代に渡来人がもたらした農耕を主とする生活スタイルは、共同作業を前提とし、集団での協力や調和を重視する価値観を育み、日本の”和“という独特の精神へとつながっていきます。

合わせて、何も言わずにお互いの心がわかる“以心伝心”や“阿吽の呼吸”で表されるハイコンテクスト(行間を読む)なコミュニケーションが発展しました。

一方、地続きで縄張りが曖昧な大陸である西洋には、多くの言語を持つ多くの民族が狩猟を主とする生活スタイルで生活していました。

時に獲物の多い他民族の土地を実力により奪い合う暮らし方により、個人主義的な価値観が発展しました。

生死はまさに個人の自己責任。多言語の中で正しく意味を理解し伝えないとそれは死を意味します。

コミュニケーションにおいてもローコンテクスト(すべてを明確に表現する)として発展していきました。

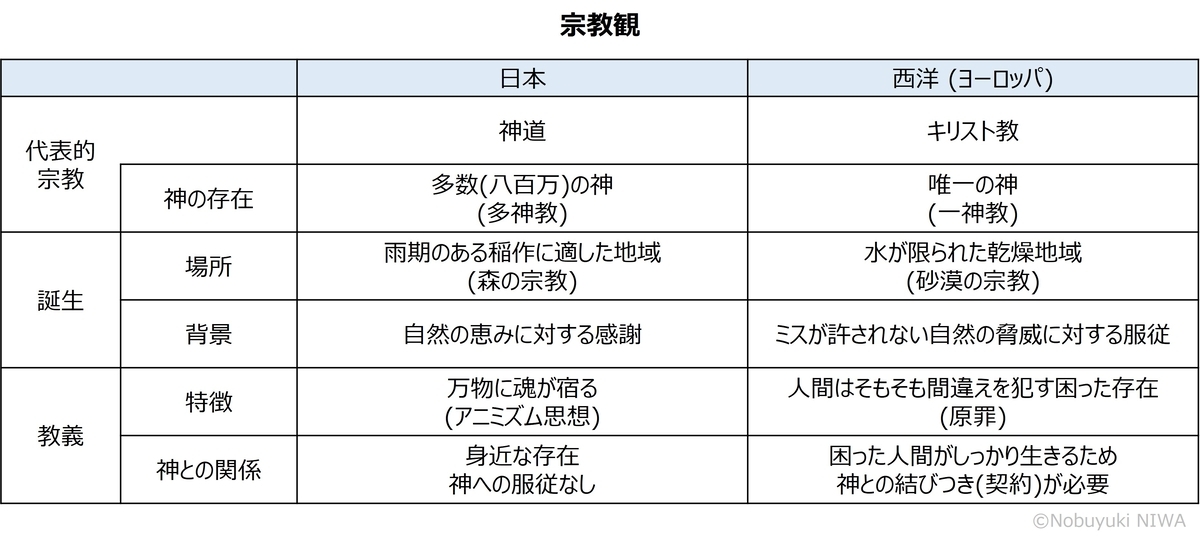

宗教観 ~ 万物に魂が宿るアニミズム思想

日本の土着の宗教“神道”をはじめとするアジアの稲作文化に根ざした宗教は、またの名を“森の宗教”と呼ばれます。

それは雨やそのほかの自然の恵みに対し感謝する宗教であり、万物に魂が宿るというアニミズム思想に発展していきます。

その自然界のあらゆる物に宿る“八百万の神”はとても身近で恵を与えてくれる存在です。

一方、中東の砂漠地帯で生まれたユダヤ教やキリスト教は“砂漠の宗教”と呼ばれます。

貴重な水を失うようなミスが許されない自然の脅威の中で生き延びるための教えとして発展していきます。

アダムとイブの楽園追放のよう、人間はそもそも間違えを犯す困った存在(原罪)であり、その困った人間がしっかりと生きるために唯一の神と契約し、聖書の教えに従うことで救済されます。

文化 ~ 集団・協調・規律を重んじる恥の文化

日本人の“和”の精神は、その他人の目や世間体を気にする”恥の文化“として定着しました。

田植えや稲刈りを集団で行う生活スタイルでは、協調と規律が重視されました。貯蔵した食料を皆で共有する中で、集団を乱さないことが大切とされていたのです。

そのため恥の文化では、同じ考え・行動を求める同調圧力が生じ、お互いに集団秩序を維持する村八分という制度が形成されました。究極は、自らの恥を命で償う切腹などが恥の文化の象徴です。

一方、西洋(キリスト教)の原罪は、“罪の文化”として定着しました。

神と結んだ1対1の契約遂行は個人で遂行することになります。

そのため、ときにみずから心の中の“神の目”を意識し、良心に背く行為に強い罪の意識を感じ(良心の呵責)、そして、自ら神父に罪を告白し、赦しを請う告解を行います。

日本の労働観 ~ 品質にこだわる職人気質

神道の宗教観の1つであるアニミズムは、自然のみでなく、人の手でつくり出された物・道具など、すべてに魂を感じ、大切にしてきました。

中世・鎌倉時代、武士の世の中になると、武士道の“自らの技を極める”という精神が発展・定着していきます。

また、“日常の仕事そのものが修行である”という禅宗の考え方も浸透していきます。この思想では、日常の労働を通じて心を鍛え、自己の成長を図ることが求められました。例えば、禅宗の修道者が庭掃除や薪割りなどの単純作業を瞑想の一環として捉えるように、労働そのものが精神の浄化や悟りの実践として位置付けられました。

そして江戸時代に身分制度が定着・固定化していくと、芸道(華道・茶道、書道・能・日本舞踊など)を中心とした家元制や、左官・刀鍛冶・漆職人など、職人を中心とした徒弟制度が、品質にこだわるモノづくりを伝承し、“苦労をいとわず、金銭の欲にとらわれず質の高いモノづくりを行う”職人気質が確立していった。

具体例:

- 金剛組 (宮大工集団)

- 左甚五郎 (彫刻)

- 穴太衆 (石工集団)

- 紀名虎 (刀工)

- 近江屋甚兵衛 (漆工)

- 宮本武蔵 (武道)

- 松尾芭蕉 (俳句)

- 葛飾北斎 (浮世絵)

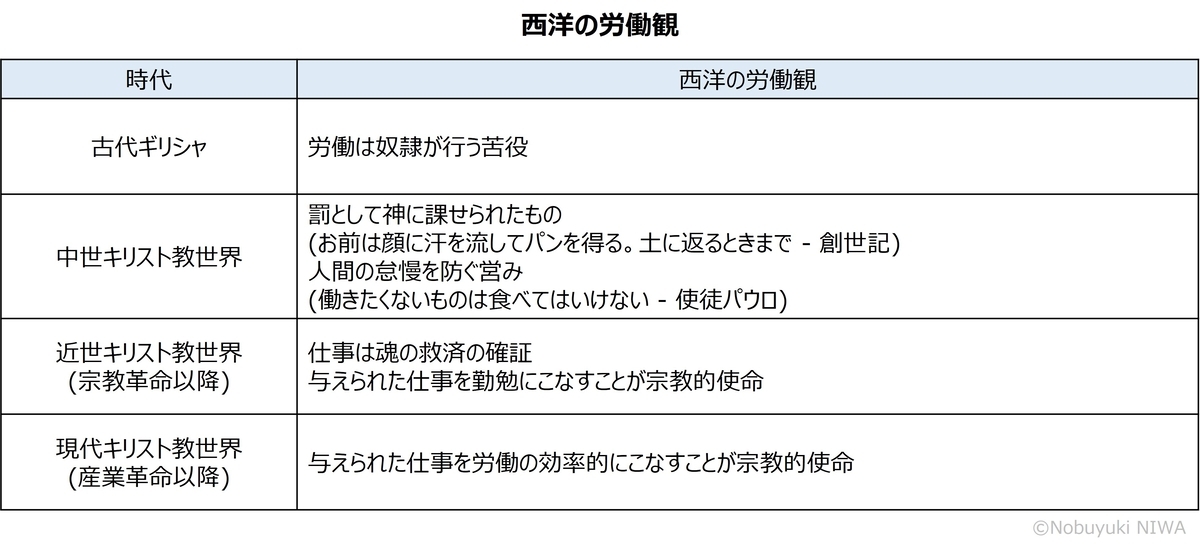

西洋の労働観 ~ 効率も神との契約

西洋の労働観は、キリスト教の価値観から深い影響を受けています。創世記の「労働は神が人間に課した使命である」という思想が根底にあります。これにより、西洋では労働が「神聖な行為」として捉えられ、仕事を通じて自己実現や魂の救済が図られると考えられました。

具体的には、宗教改革以降のプロテスタント倫理が労働観の形成に大きな影響を与えました。マックス・ヴェーバーの”プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神”では、”神に選ばれた者(救済される者)”は勤勉で生産的であるべきとされ、仕事に励むこと自体が救済の証拠とみなされました。

そして、イギリスの産業革命以降は、宗教的な使命としてさらに労働の効率を追求するようになりました。

まとめ ~ 品質にこだわる職人気質(日本)と効率を重視する宗教的使命(西洋)

地理・民族・言語などからくる生活様式・行動様式の差は、宗教・文化・行動原理・国民性とともに労働観形成にも大きく影響した。

西洋の労働観は効率を重視するのに対し、日本の“職人気質”という労働観は品質を重視し、高度経済成長を支えた一方、1990年以降、品質へのこだわりが、経済停滞の遠因ともなりました。