02: 高度経済成長から停滞へ ~ 市場・労働環境の変化から見えるもの

“東洋の奇跡”と呼ばれた日本の高度経済成長期。

1950年代から1990年代までの間、日本は急速な経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国としてその地位を確立しました。しかし、1990年代以降は“失われた30年”と呼ばれる停滞期に突入しました。

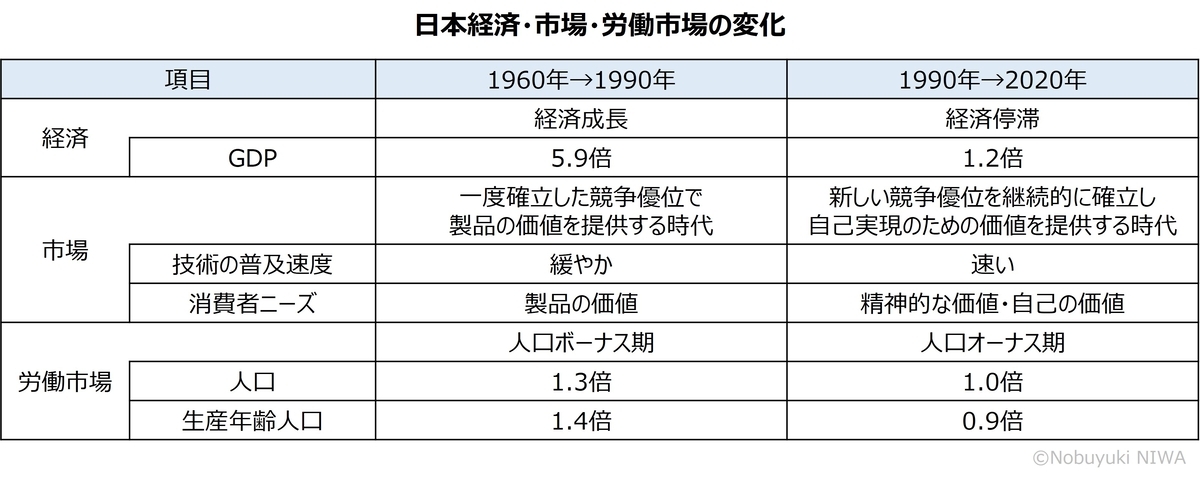

1960年から2020までの経済の変化を企業戦略や個別の事業環境といった要素を排し、市場(技術のスピードと消費者ニーズ)および労働環境という本質的な要因に対してどのように変化したのか、アメリカと比較しながら俯瞰し、経済発展の転換点を考察します。

経済成長 ~ 高度経済成長から経済停滞へ

1990年代まで、日本はアメリカをしのぐスピードで急速な経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国としての地位を確立しました。しかし、1990年代以降は経済が停滞し、世界第4位にまで順位を下げています。

1990年までの日本は“品質を重視する労働観”を基盤に、高い生産性を持つ製造業を中心に発展しました。自動車や電子機器などの分野では、製品の耐久性や信頼性が国際的に評価され、世界市場での競争力を確立しました。

一方でアメリカは、1990年以降においても持続的なGDP成長を遂げてきました。1960年代から1990年代にかけて、アメリカ経済は内需と外需のバランスを取りながら成長を続け、1990年以降もテクノロジーの進化を取り入れることで業務効率を高め、世界最大の経済大国としての地位を維持しています。

技術の普及速度 ~ 加速する競争優位性の陳腐化

1870年代に登場した電話は、アメリカの人口の25%への普及に35年を要しました。しかし1980年代に登場した携帯電話は普及にわずか13年しか要しませんでした。そして2007年に初代iPhoneが発売し、スマートフォンの時代が到来しました。

このように技術の普及速度が急速に加速する中で、競争優位性が持続しにくい状況が顕著になっています。新しい技術が市場に導入されるサイクルが短縮されることで、企業が一度確立した競争優位がすぐに陳腐化するリスクが増大しています。

特にICTに顕著に表れています。その要因の1つとして、集積回路のトランジスタ数が約2年ごとに倍増するという経験則であるムーアの法則が挙げられます。コンピュータの性能が指数関数的に向上することを意味するこの法則に従い、コンピュータ技術の進歩と普及が飛躍的に進みました。

そのような中、日本では、伝統的な製造業に重点が置かれ、新技術の普及が遅れがちな状況が続いています。これにより、競争優位を維持するどころか、新規参入者に市場シェアを奪われる例も見られます。

消費者ニーズ ~ 製品の価値から自己実現へ

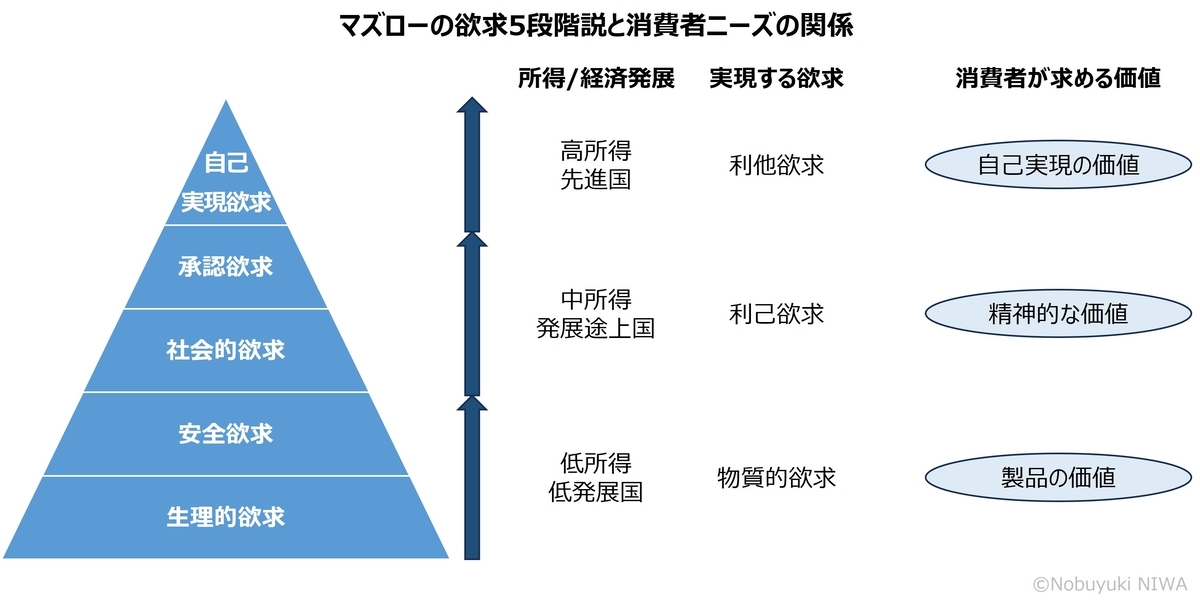

1990年代以降、消費者ニーズが劇的に変化しました。その変化は、フィリップ・コトラーがマーケティング1.0から4.0で提唱しているよう物理的な製品価値から精神的価値、そして自己実現の価値へと進化する流れを辿っています。そして、この変化はアブラハム・マズローの欲求5段階説にも整合性がみられます。

1980年代ごろまで、消費者は生理的欲求や安全の欲求に対応する製品の物理的価値を求めていました。この時代は同じものを大量生産することによる価格での差別化からはじまり、次第に顧客ニーズに合わせた商品仕様でも差別化へと遷移していきます。

1990年代以降、経済の発展とともに消費者は社会的欲求や承認欲求を満たすために、ブランドを所有することで得られる精神的な価値を重視するようになりました。

その象徴が、製品を通じた自分の独自性を表現した1997年のAppleの広告“Think Different”ではないでしょうか。

そして2010年以降、消費者ニーズは”自己実現の価値”に焦点を当てるようになりました。これは、個人が製品やサービスを通じて自分らしさを表現したい、自己の存在価値を確立したいという欲求に基づいています。この段階では、製品やサービスが提供する「意味」や「使命感」が評価されるようになり、持続可能性や社会的責任が重要な購買基準となっています。

総人口/生産年齢人口 ~ 人口ボーナス期から人口オーナス期へ

アメリカで移民政策や一定の出生率の維持などにより人口・生産年齢人口(15歳~64歳)とも増加を続け、今後も伸び続けると予想されています。

一方、日本の総人口は2008年に減少へ転じ、生産年齢人口は1995年をピークに減少しています。

いわゆる増え続ける豊富な労働力と旺盛な消費が経済を支える人口ボーナス期から、労働力も消費も減少する人口オーナス期へと移行しました。

まとめ ~ 市場の変化と職人気質の相性に依存した日本の経済発展

人口ボーナス期が続き、”効率”を重視する労働観により、右肩上がりの経済成長を成し遂げているアメリカ。

一方、日本の状況はどうだったか。

技術の普及速度が比較的緩やかで製品に価値を見出していた1990年までの“一度確立した競争優位で製品の価値を提供する”時代には、品質にこだわる職人気質と豊富に供給される人口ボーナス期の労働力で経済成長を成し遂げた。

しかしながら、技術の普及速度が加速し、顧客ニーズも急激に変化した“新しい競争優位を継続的に確立し自己実現のための価値を提供する“時代には、人口オーナス期とも重なり、その競争力を失ってしまった。

市場の変化と品質にこだわる職人気質とのいわば相性が、労働人口にも影響されながら、日本の経済発展を左右した。

次章以降では、1990年までの経済成長を労働慣行視点で、また、1990年以降の経済停滞をアメリカとの比較を交え、イノベーション視点でさらに深堀していく。