06. イノベーション・アジリティ ~ イノベーションを起こさないリスクと起こすリスク

一時的な競争優位の連鎖的獲得のため、イノベーションが必要であるが、多くの企業でそのリスクを取れていない。イノベーションを起こさないリスクとはなにか、イノベーションを起こすリスクとはなにか。

本章ではそれらを紐解いていく。

企業存続 ~ イノベーションを起こさない企業のリスク

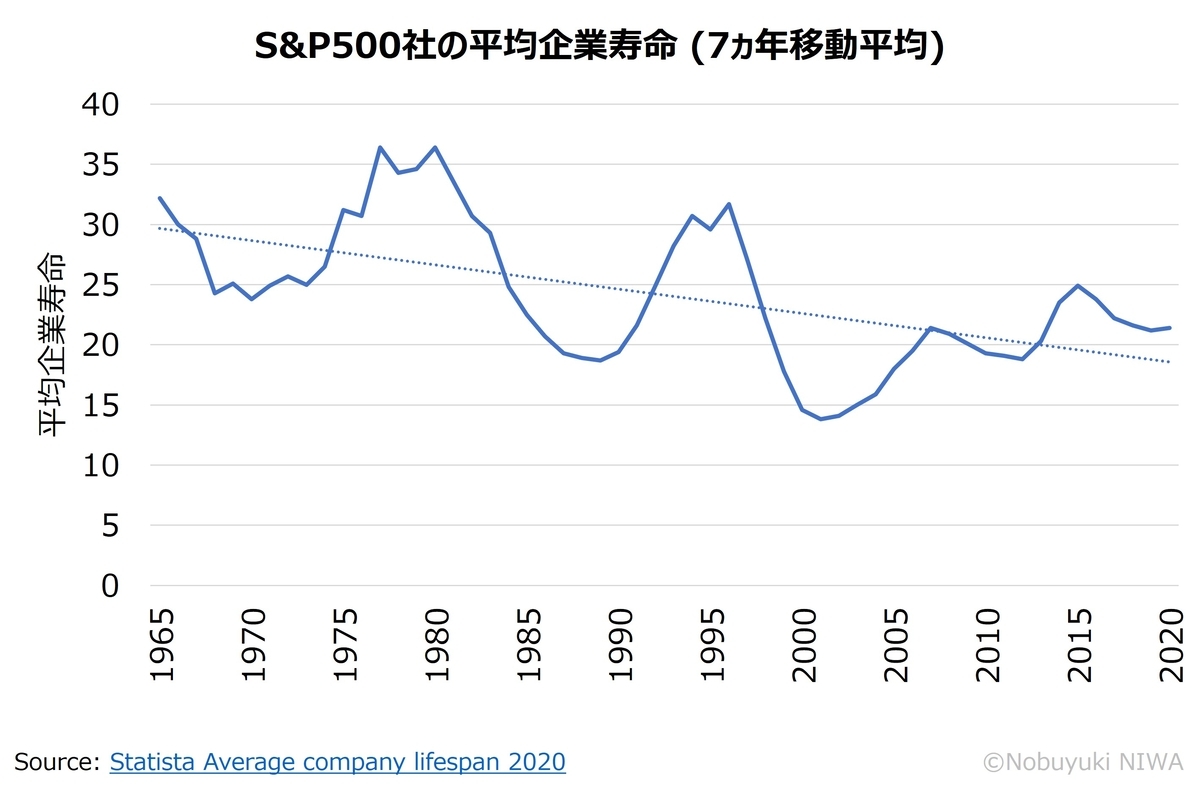

1960年から1970年代ごろまで、S&P500社に選定された企業の平均寿命は30年前後でした。すなわち、変化が緩やかで単純な予測できる未来に対して、一度、競争優位を確立できれば、長期にわたり、企業として生存することが可能でした。

しかし、2010年から2020年代ごろ、すなわち、より変化が速く複雑な予測できない未来になるにつれ、企業寿命は20年前後と短くなってきました。

S&P500社に選定された企業ですら、イノベーションを起こし続けられないと企業淘汰のリスクが高まる時代になっています。

新規事業化 ~ イノベーションを起こす企業のリスク

一方、アビームコンサルティングの調査によると、新規事業を興した場合の成功率は、事業化にもっていくまでに半分以下となり、累積黒字化は7%、中核事業化に至っては3%となります。

すなわち、大な時間とコストをかけてもこの低い成功率が、イノベーションの最大のリスク要因になっています。

コンピテンシー・トラップ ~ イノベーション・リスクが取れない罠

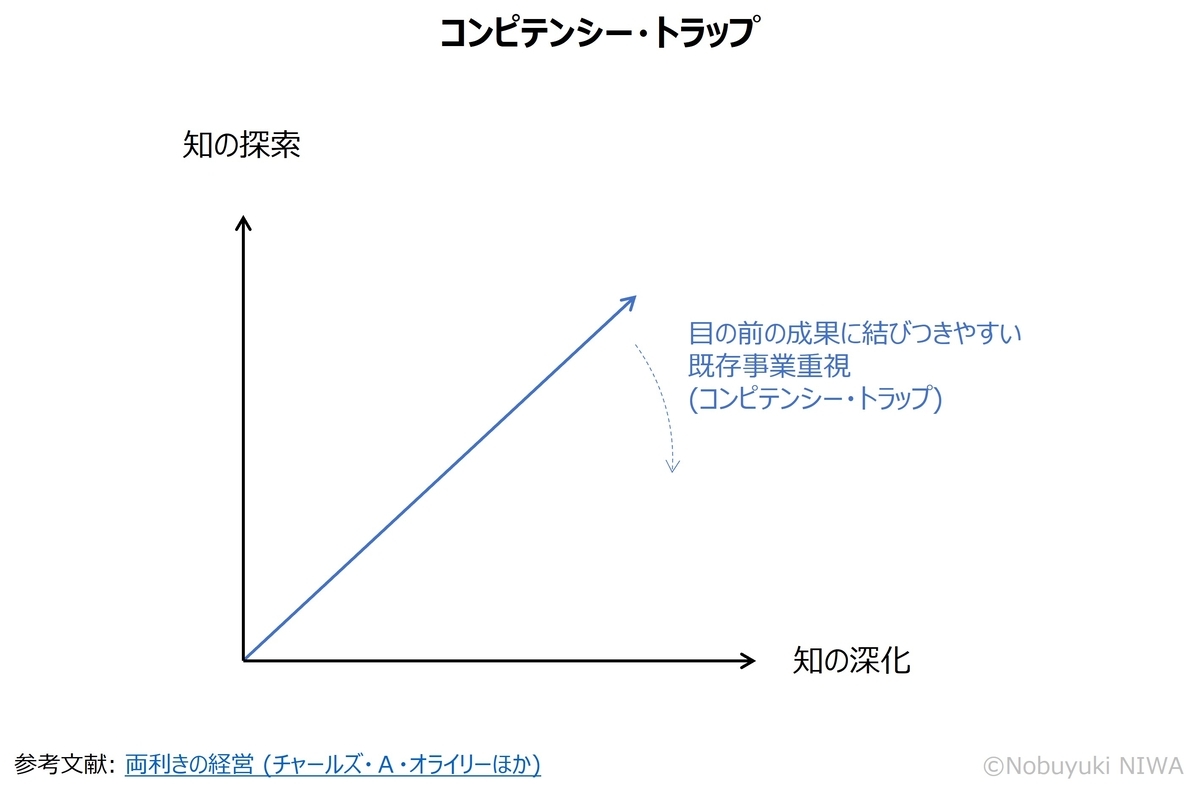

そのような状況で、特に収益柱となる主要な既存事業を持っている企業にとっては、現在バイアス(直近得られる利益を将来得られるより大きな利益よりも過大評価する傾向)によって、長期的な企業存続リスクより短期的なイノベーションによる事業化リスクとコストを過大評価してしまい、成果が不確実な“知の探索”よりも、目の前の成果に結びつきやすい“知の深化”を重要視する、いわゆるコンピテンシー・トラップにはまってしまいます。

コンピテンシー・トラップ対策 ~ 異なる能力の使い分け

コンピテンシー・トラップを回避するには、知の探索、知の深化の特性を理解し、組織・個人で必要な能力を使い分けることがポイントになります。

知の探索は、中長期を見据え、不確実性の中でリスクをとり新規事業のタネを探索することが求められます。そこで必要な能力は、ビジョンを示し、失敗を恐れず、失敗から学びメンバーを導くリーダーシップになります。

一方、知の深化は、既存事業に対して知を徹底的に深堀し、何度も活用して磨きこみ、収益につなげる必要があります。そこで必要な能力は、失敗を回避するマネジメントになります。

これらの異なる能力を理解し、組織または個人で使いく分けることが大切になります。

イノベーション・アジリティの事例 ~ 富士フイルムとコダック

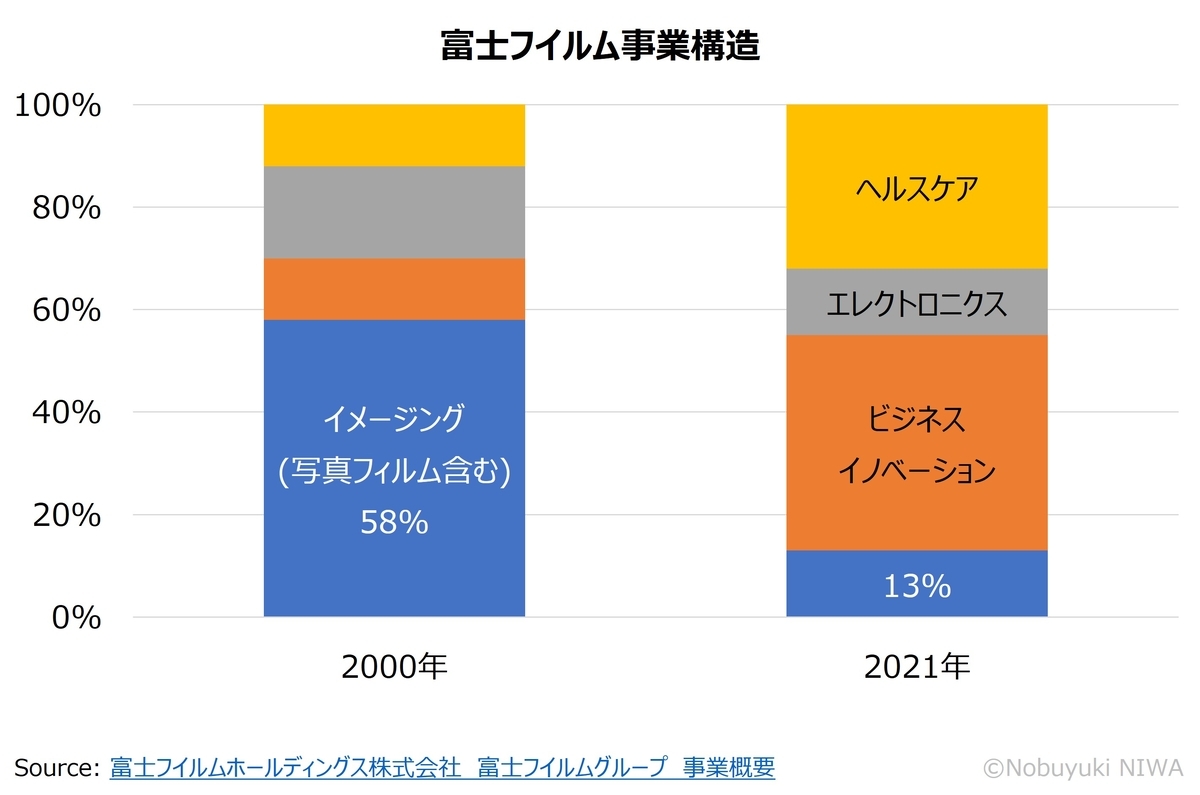

具体的な両利きの経営の成功事例と失敗事例を同じカラーフィルムを主要な事業としていた1888年創業のイーストマン・コダックと1934年創業の富士フイルムで見ていきたいと思います。

両者とも写真フィルムをメイン事業とし、X線フィルムなど関連事業も手掛けていました。また、2000年の売上高はコダックが140憶ドルに対し、富士フイルムが1.4兆円とほど同規模でした。

しかし、デジタル・カメラの急速な普及により、主力のカラーフィルムの世界需要は2000年をピークに5年で半減するスピードで減少していきました。

このコアビジネス消失という熾烈な状況下で、コダックは知の深化に、富士フイルムは知の探索に活路を見出そうとしていました。

すなわち、コダックは、自社の中核となる強みはブランドとマーケティングと定義し、多角化よりコアである画像処理に集中しました。結果、事業再配置に失敗し、急激に売上高・利益を失い、2012年、破産法申請に至りました。

一方、富士フイルムは、古森CEOの指揮のものと、知の探索を通じ、自社技術を新しい製品・サービスに応用しました。結果、事業再配置に成功し、結果、2020年には売上高を2.2兆円(+59%)を達成しました。

まとめ ~ コンピテンシー・トラップを乗り越えるために

イノベーションを起こすにはその成功率から大きなリスクがあります。一方、イノベーションをためらうと中長期的な企業淘汰のリスクにさらされます。

両利きの経営を行うには、既存事業に対する失敗しないマネジメントと新規事業に対するリスクをとるリーダーシップの使い分けが大切になります。

次章ではプロセス・アジリティとダイナミック・リソース・アロケーションの課題と対策を深堀したいと思います。